林峰视点:透视“旅游新周期”

绿维导语:2023年之后的旅游,与2020年之前,已经完全不一样了;市场的热点、焦点,需求的变化趋势不一样了。一个新的旅游周期,实际上已经展开!一系列网红现象,大批量统计数据,都在诉说着巨大的变化!这一周期绝非简单的“复苏”,而是以“结构升级”为核心的“模式转化”,是从“资源驱动的传统模式”迈向“创新与体验驱动的全新阶段”。

当淄博烧烤用一串烟火气撬动百亿消费,当哈尔滨冰雪以“冻梨摆盘”刷新冬季旅游热度,当《黑神话:悟空》带火山西古建——这些刷屏的网红现象,并非孤立的流量事件,而是中国旅游进入新周期的“显性信号”。

核心观点:“旅游新周期”是以“结构升级”为核心的“模式转化”!

本文从六个层次来分析这一新周期的特征:网红现象显现其表层特征,数据变化提供量化支撑,供需重构构成深层逻辑,流量运营实现长效转化,资产利用转向存量挖潜,商业模式转型则是落地路径。六者相互交织,共同推动旅游业从“资源驱动的传统模式”迈向“创新与体验驱动的全新阶段”。

一. 网红现象:透视新周期的“显性符号”

旅游新周期的变革,首先通过层出不穷的网红现象“浮出水面”。这些现象不再是单一的“景点打卡”,而是折射出消费需求、供给逻辑与市场生态的全方位转变,成为新周期最直观的“观察窗口”。

1.内容迭代:从“风景猎奇”到“情感共鸣”

传统旅游的网红标签多聚焦“稀缺景观”,如“某某十大必去景点”;而新周期的网红现象,核心驱动力已转向“情绪价值”与“文化认同”。山东淄博烧烤的爆火,并非因烧烤本身的独特性,而是“平价消费+政府专列+摊主真诚服务”共同营造的“烟火气”,击中了大众对“无压力社交”的向往;黑龙江哈尔滨的“尔滨热”,靠的是“人造月亮”“暖宝宝投喂”等“掏家底式宠客”细节,让游客感受到“宾至如归”的情感慰藉;福建泉州蟳埔簪花、河南洛阳汉服体验的持续火热,则是因为它们将非遗文化转化为“可穿戴、可分享”的体验,满足了Z世代“为文化认同买单”的需求——这些现象印证了新周期的核心逻辑:“情绪共鸣”比“景观稀缺”更能吸引消费。

2.主体联动:从“自发传播”到“政企民协同”

早期网红旅游地多依赖“游客偶然分享”,而新周期的网红现象,背后是“政府引导+企业创新+居民参与”的生态化运作。淄博的快速出圈,离不开政府第一时间开通“烧烤专列”、规范物价、优化交通;哈尔滨的持续热度,源于当地文旅部门精准捕捉游客需求,推出“冰雪大世界免费退票”“多语种服务”等举措;广东惠州潼湖“三角梅瀑布”的走红,更是村民主动开放庭院、提供停车便利的“社区共创”结果。这种“三方联动”打破了传统旅游“政府管景区、企业卖门票”的封闭模式,形成了“全民共建旅游生态”的新范式。

3.生命周期:从“昙花一现”到“长红探索”

新周期的网红现象,正在告别“短期流量依赖”,向“长期运营”转型。部分仅靠“单一噱头”的网红地(如某地“天空之镜”)因缺乏内容支撑迅速沉寂,而那些扎根文化、优化体验的目的地则实现“长红”:陕西“长安十二时辰”主题街区,通过持续更新唐代市井演艺、增加文创消费场景,单日最高客流突破3万人次,二次消费占比达75%;河南开封万岁山武侠城,以“沉浸式武侠互动”为核心,从“小众景区”成长为年接待超千万人次的热门目的地。这背后是供给侧对“流量转化为留量”的思考,也是新周期“从规模到质量”的结构转化体现。

二. 数据印证:解码新周期的“量化支撑”

网红现象的表层特征,需要硬核数据的“底层支撑”。2023-2025年的旅游统计数据(含国家统计局、OTA平台财报、企业运营数据),清晰勾勒出新周期“结构转化”的量化轨迹——从消费端的“分层优化”,到市场端的“主体分化”,再到区域端的“流量扩散”,每一组数据都印证着旅游业的深层变革。

1.消费结构:从“规模扩张”到“质效提升”

新周期的消费增长,不再是“人次与收入同步飙升”的粗放模式,而是呈现“量稳质升、结构分化”的特征。从总量看,2023年上半年国内出游23.84亿人次,2025年上半年增至32.85亿人次,两年间增速超37%;旅游收入从2023年上半年的2.30万亿元,增长至2025年上半年的3.15万亿元,增速虽低于人次(2025年上半年收入增速15.2%,人次增速20.6%),却反映出消费从“冲动打卡”向“理性体验”的转变。

更关键的是结构分化:城乡差距缩小,2025年上半年农村居民出游人次增速(30.6%)、花费增速(30.1%)均远超城镇居民(17.5%、12.5%),农村市场成为新增长极;消费分层明显,高端市场中,携程平台单价5000元以上旅游产品订单增长60%,而普惠市场中,同程旅行来自非一线城市的用户占比超87%,“K型消费”成为新周期的典型特征。

2.市场主体:从“同质化竞争”到“差异化突围”

旅游市场主体的表现,直接反映新周期的“生存逻辑”——依赖传统资源的企业面临挑战,而拥抱科技、聚焦文化且善用投资模式的企业实现突破。

OTA平台“强者恒强且路径分化”:头部平台凭借技术与生态优势领跑,2024年携程总营收532.94亿元(同比增19.73%)、归母净利润170.67亿元(同比增72.08%);美团总营收3375.92亿元(同比增21.99%)、归母净利润358.07亿元(同比增158.43%);同时战略差异显著,携程聚焦“高端与国际化”,美团深耕“本地生活+周边游”,同程旅行扎根“下沉市场”,形成覆盖全消费层级的格局。

实体企业“分化加剧”:2025年上半年,23家旅游上市公司营收增长4.8%,但净利润下降4.25%,“增收不增利”凸显结构矛盾。拥有优质资源且善用轻资产模式的企业(如祥源文旅)营收、净利润双增超30%,其通过22.95亿港元控股海昌海洋公园,整合“山岳+海洋”资源实现协同;而依赖单一自然资源的企业(如长白山)因极端天气、成本上升由盈转亏,部分企业甚至靠“资产出售、坏账转回”短期扭亏,主营业务能力未根本改善——这印证了新周期“创新+投资模式升级比资源更重要”的逻辑。

3.区域格局:从“集中扎堆”到“均衡扩散”

传统旅游的流量高度集中于“一线景区+热门城市”,而新周期的流量正加速向“下沉市场+小众目的地”扩散。2025年一季度,三线及以下城市旅游消费增速达20.2%,超过一线城市的19.6%;暑期期间,淄博、徐州、洛阳、黔东南等非传统热门目的地订单量增幅超60%,部分甚至达200%。这种“反向旅游”趋势,源于基础设施改善(如高铁网络延伸)与社交媒体传播(如短视频带火新疆琼库什台、云南丙察察),推动旅游区域格局从“单点集中”向“全域均衡”转变,也让“下沉市场”成为新周期的核心增长极,为“小而美”文旅项目提供了投资空间。

三. 供需重构:驱动新周期的“核心逻辑”

网红现象是“表象”,数据是“证明”,而“供需重构”才是新周期的“内核驱动力”。旅游业的供给侧与需求侧,正从“表层调整”走向“深层变革”,形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环,推动行业结构全面转化。

1.需求侧变革:从“被动接受”到“主动创造”

新周期的需求侧,核心变化源于“消费主力迭代”与“消费理念升级”,彻底打破了传统“标准化观光”的模式。

主力迭代:Z世代主导“体验型消费”:1995-2009年出生的Z世代已占国内旅游消费群体的52%,他们将旅游视为“生活方式的延伸”,而非“奢侈品”。其需求呈现“三化”特征:小众化(“反向旅游”搜索量年均增120%)、文化化(“非遗体验”复购率超传统景区3倍)、个性化(“定制化行程”订单增长50%),推动需求从“大众化”向“小众化”转变。

动机升级:情绪价值成核心诉求:传统旅游的动机是“打卡炫耀”,而新周期的动机是“情感满足”。游客愿为“能缓解压力、带来共鸣”的体验付费——淄博烧烤的“烟火气”、哈尔滨的“宠客感”、“窝囊旅游”倡导的“松弛感”,本质都是“情绪价值”的变现,也让“情绪价值=消费吸引力”成为新周期的需求逻辑。

工具赋能:技术让游客成“内容共创者”:短视频平台、VR/AR技术让游客从“被动接受者”变为“主动创造者”。云南丙察察、新疆独库公路等“小众秘境”,因游客自发分享成为网红地;故宫“数字文物修复”、敦煌VR探窟等项目,因“可互动、可传播”成为必选项。技术不仅重构了需求获取方式,更让需求从“单一接收”走向“多元共创”。

2.供给侧升级:从“资源依赖”到“创新驱动”

面对需求侧的变革,供给侧正经历“范式革命”——不再依赖“老天爷赏饭”(自然资源)或“老祖宗留饭”(历史古迹),而是靠“创新者做饭”(场景创造+科技赋能+投资模式优化),打破资源局限。

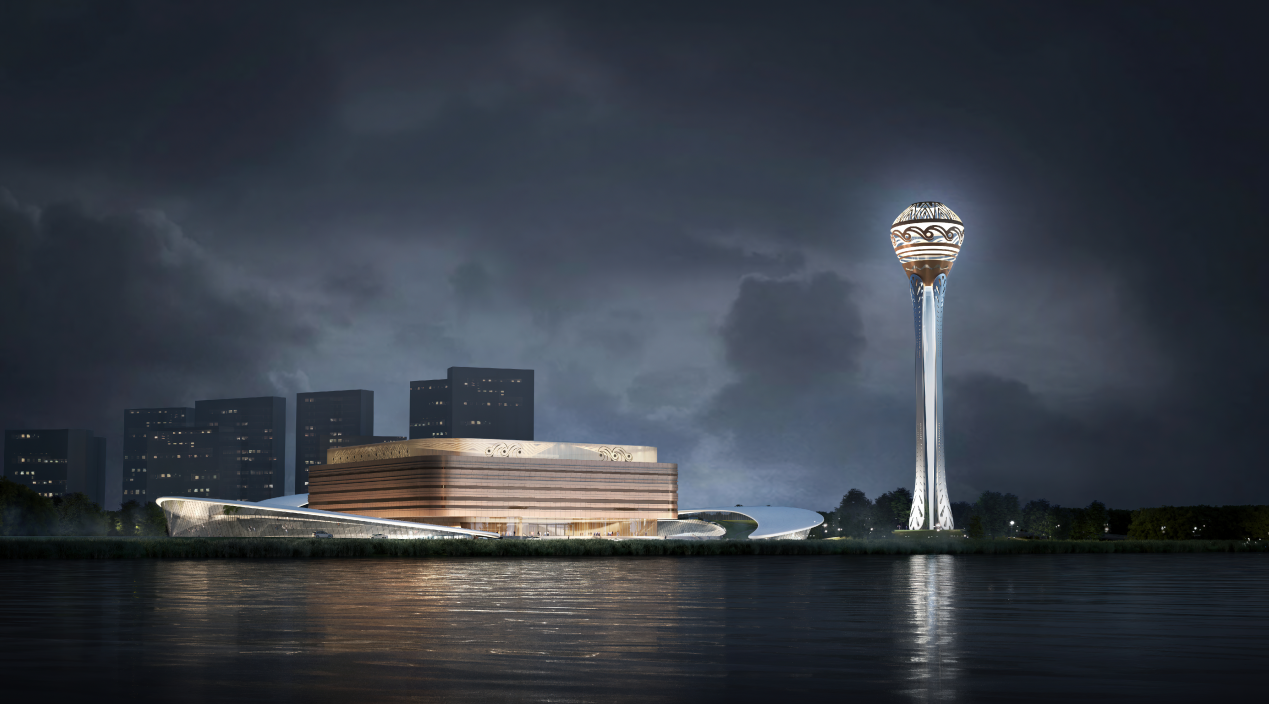

模式转型:从重资产“景区”到轻创新“场景”:传统供给模式是“大景区+高投资+卖门票”,资金周转率仅0.3次/年,而新周期的供给模式是“小场景+轻创新+全消费”。陕西“长安十二时辰”靠还原唐代市井生活,实现“二次消费占比75%”;浙江安吉余村以“绿水青山”为基底,打造“生态研学+乡村民宿”集群,年接待游客超500万人次。万达更实现从“重资产开发”到“管理输出”转型,2023年单项目管理费收入达812亿元,印证轻资产模式的高效。

技术赋能:从“辅助工具”到“核心引擎”:智慧旅游不再是“锦上添花”,而是“生存必需”。上海迪士尼通过“实时客流预测系统”将热门项目排队时间缩短50%;河南“只有河南・戏剧幻城”用3000㎡巨型屏幕、沉浸式剧场,让“黄河文化”可感知;奥雅股份用BIM技术创建“数字孪生乐园”,为投资者提供实时运营数据,降低决策风险。

产业融合:从“单一旅游”到“跨界生态”:“文旅+”的跨界融合成为新周期的供给主流,催生无数新业态。“文旅+农业”让江西婺源“油菜花田”变为“春季研学基地”,带动民宿收入增40%;“文旅+体育”让青海湖骑行、云南徒步成为“户外狂欢”,相关产品年增速超30%;“文旅+康养”让四川攀枝花、海南三亚成为“候鸟式养老”目的地,老年旅游消费占比升至28%。

3.生态重构:从“各自为战”到“协同共生”

新周期的旅游业,不再是“景区、酒店、旅行社各自为战”的封闭产业,而是形成“政府+企业+游客+社区”协同共生的开放生态。

政府角色:从“建设者”到“生态营造者”:传统政府的角色是“建景区、修道路”,而新周期的政府是“定标准、优服务、搭平台”。北京、上海推出“15分钟旅游服务圈”,南京试点“旅游信用分”,更通过推动“点状供地”、简化REITs发行流程,降低文旅项目投资门槛。

企业协同:OTA与实体“互补共赢”:OTA平台凭借数据与技术优势,为实体企业提供“精准引流+运营优化”支持;实体企业则为OTA提供“线下体验场景”。美团通过“美食+旅游”联动,为景区周边餐饮带来30%客流增长;携程为祥源文旅提供定制化营销,助力其营收增长30%。

游客参与:从“观赏者”到“共创者”:游客自发分享的“旅行攻略”成为引流核心,故宫“数字文物修复”中游客成果转化为文化产品,安徽歙县“鱼灯游神”中游客参与巡游,让非遗“活起来”。

四. 流量密码:从“网红营销”到“口碑矩阵”

新周期的流量运营,早已超越“单点网红事件”的短期逻辑,转向“口碑矩阵”的长效构建。这种转型不仅是营销方式的升级,更是“流量-留量-复购”的价值闭环打造,成为连接供需重构与商业变现的关键纽带。

1.传统网红营销的三大困境

新周期下,依赖“猎奇内容+平台推流”的传统网红营销逐渐失效,核心困境集中在三个维度:

流量短效化:仅靠“打卡噱头”(如玻璃栈道、网红民宿)吸引的客流,停留时间平均不足4小时,复购率低于5%,且易被新网红地替代,如2024年某“天空之镜”景区客流同比下降78%;

内容同质化:全国超60%的网红景区存在“换汤不换药”的问题,如“粉色沙滩”“网红秋千”等复制类项目占比达82%,导致用户审美疲劳,传播转化率从2023年的15%降至2025年的6.3%;

转化断层化:多数网红营销停留在“吸引关注”层面,未打通“流量-消费-口碑”链路,某网红古镇2025年暑期曝光量超10亿次,但二次消费占比仅18%,远低于行业平均40%的水平。

2.口碑矩阵的四大构建维度

新周期的口碑运营,需通过“内容分层、用户共创、服务支撑、数据迭代”四大维度,形成立体矩阵:

3.典型案例:口碑驱动的流量长效化

淄博烧烤(从“网红爆火”到“口碑长红”):淄博未停留在“烧烤专列”的短期流,而是出台《烧烤经营服务规范》设120家示范店,征集“烧烤故事”做线下展陈,联动周边推“烧烤+文旅”线路,2025年五一旅游收入同比增45%。

河南老君山(从“山水网红”到“文化口碑”):日更“云海”短视频(年曝光50亿次),推《道教文化》纪录片,发起“祈福故事”UGC活动,2025 年上半年复购率 18%(超山岳景区平均8%)。

五. 资产视角:从“增量扩张”到“存量盘活”

新周期的旅游资产利用,已告别“圈地建景区、拿地盖酒店”的增量扩张模式,转向“存量挖潜、价值重构”的核心逻辑。这不仅是应对土地资源约束的必然选择,更是通过资产活化实现“现金流收益”的关键支撑。

1.增量扩张模式的四大瓶颈

传统增量模式在新周期下难以为继,核心瓶颈体现在:

资源约束加剧:2023-2025年,文旅项目新增建设用地指标同比下降18%,“点状供地”政策下,单体项目平均开发面积缩减25%,部分地区甚至暂停新增文旅地产审批;

资产沉淀严重:全国超60万亿的景区存量资产中,30%处于低效运营状态(如老旧游乐园、闲置疗养院),资金周转率仅0.2次/年,远低于行业理想的0.8次/年;

投资回报下滑:新增文旅项目平均投资回收期从2019年的6年延长至2025年的9年,部分增量项目因同质化导致开业即亏损,如2024年某新建主题乐园开业半年客流量不足预期的40%;

生态压力凸显:80%的新增山岳型景区面临生态红线约束,如黄山、张家界等核心景区已停止新增建设项目,倒逼资产利用转向存量。

2.存量盘活的三大核心路径

新周期下,存量资产通过“更新改造、功能转换、跨域整合”实现价值重构,具体路径如下:

3.存量资产价值提升的评估体系

存量盘活需建立科学的评估标准,避免“重改造、轻运营”,核心评估指标如下:

典型案例:

上海豫园——存量资产的“文化赋能”盘活:豫园未进行大规模拆建,而是通过修复古建、增设夜经济灯光,引入“豫园灯会”IP与非遗美食体验,用数字孪生监测客流。2025年上半年客流量增65%,二次消费占比62%,存量资产估值升48%。

六. 商业模式:从“不动产升值”到“现金流收益”

供需重构、流量运营与资产盘活的落地,最终体现为商业模式的根本性转型。新周期下,旅游投资已从“圈地盖房等升值”的重资产逻辑,转向“运营为王创现金流”的轻资产逻辑,这是结构升级的核心落地路径。

1.新旧模式的核心差异

传统模式面临三大困境:资产效率低下、抗风险能力弱(如三亚亚特兰蒂斯房价同比降15.1%)、增长空间受限(60%特色小镇盈利困难),而现金流模式通过三大路径实现突破。

2.转型的三大核心路径

(1)轻资产运营:降低投入,提升效率

通过品牌授权、管理输出实现规模扩张,核心策略包括:

品牌价值显性化:奥雅股份将“洛嘉儿童”品牌授权河南航空港,通过代币融资分享长期收益;

管理体系标准化:华侨城、复星旅文通过可复制体系输出,降低资金压力;

资源整合平台化:整合设计、运营、营销资源,构建开放生态。

万科随园系列通过管理输出,年收益率达15-18%,远超传统开发模式。

(2)多元收益结构:摆脱门票依赖

构建“门票+二次消费+衍生价值”的复合收益体系,实现现金流稳定:

乌镇通过戏剧节赋能,游客日均消费达600元;大唐不夜城免费开放,靠IP带动二次消费激增,印证该逻辑。

(3)资产证券化:活化现金流

通过金融工具打通“资产-现金流”通道,核心方式包括:

REITs路径:景区发行REITs,将存量资产转化为流动性产品,回笼资金用于新项目,保留运营权;

收益权上链融资:南头古城将“未来3年门票收益”拆分为代币,提前获2400万融资,资金效率提升2.5倍;

文旅RWA应用:奥雅股份“击剑熊猫”IP代币吸引30%海外用户,扩大资金来源。

3.转型的财务模型支撑

投资者需建立科学财务评估体系,核心指标包括:

测算需拆分收入类型、细分成本结构,考虑季节波动,引入“阶梯式分成”等灵活设计。

4.典型转型案例

阿那亚(艺术IP驱动的现金流闭环):用孤独图书馆等艺术IP吸引客流,2000人团队做社群运营,年销售额30亿,租金回报率3.5%(超周边2.8%)。

祥源控股(产业链整合的协同效应):22.95亿港元控股海昌海洋公园,整合“山岳+海洋”资源,预计3年管理规模破50亿,平衡现金流。

结语:新周期的本质是“结构升级中的模式转化”

透视旅游新周期,我们能清晰看到:它不是“规模的简单扩大”,而是“结构的全面转化”——网红现象显现其“表层特征”,数据提供“量化支撑”,供需重构构成“核心逻辑”,流量运营实现“长效转化”,资产盘活提供“资源支撑”,商业模式转型则是“落地路径”。这一周期的本质,是旅游业从“以资源为中心”转向“以游客为中心”,从“以规模为目标”转向“以质量为目标”,从“以短期利益为导向”转向“以长期可持续为导向”。

对从业者而言,需跳出“传统资源依赖”,用“文化视角”挖特色、“科技手段”优体验、“轻资产思维”做运营、“口碑逻辑”抓流量;对投资者而言,需建立“区位筛选+运营评估+风险对冲+资产盘活”的四维决策框架,优先选择“双季运营”“多元收益”“存量改造”项目,善用REITs等工具活化现金流;对地方政府而言,需从“景区建设者”变为“生态营造者”,完善证券化政策、建立风险补偿基金、创新土地政策,推动存量资产高效利用。

站在“十四五”收官与“十五五”开启的交汇点,旅游新周期的大幕才刚刚拉开。唯有深刻把握“创新、文化、生态、运营、流量、资产”六大关键词,才能在结构转化中抓住机遇,推动旅游业真正成为满足人民美好生活需要的“幸福产业”。

数据来源:文旅部、统计局、携程、美团、同程旅行、迈点等官方机构即媒体平台公开

免责声明:图文版权归原作者所有,我们致力保护作者版权,如内容或图片涉及版权问题,我们将第一时间做出处理。

- 关注绿维文旅

微信号:lwcj2005

公众号:绿维文旅 - 创意经典·落地运营

文旅康养·特色小镇·乡村振兴开发运营服务商

好创意、可落地一流规划在绿维

新鲜资讯、原创观点、专题研究、实战案例,每天精选分享

相关阅读

- ·林峰视点:工业旅游 3.0 新玩法2025-09-05

- ·林峰视点:景区与体育产业如何迸发更好的火花?2025-09-02

- ·林峰视点:各级地方政府热衷发展文旅的机与危2025-09-02

- ·林峰视点:“户外运动+文旅”七大创新玩法2025-08-29

- ·林峰视点:城市文旅崛起与数字赋能2025-08-27

- ·林峰视点:文旅景区摆脱内卷内耗的秘诀2025-08-26

- ·林峰视点:怎样开发运营低空旅游?2025-08-26

- ·林峰视点:大讲堂预告 | 怎样开发运营低空旅游?2025-08-26

- ·林峰视点:以乡镇全域土地整治提升乡村振兴战略效果2025-08-26

- ·林峰视点:政策利好,城投等平台公司进入 “大运营时代”2025-08-26

旅游运营回答

- 特色小镇的发展架构有哪些?

- 1、以特色产业为引擎的泛产业聚集结构特色小镇主要聚焦自身优势的特色产业;[详情]